Sirocco et le royaume des courants d’air

Sirocco et le royaume des courants d’air, Benoît Chieux, France, 2023, 1h20

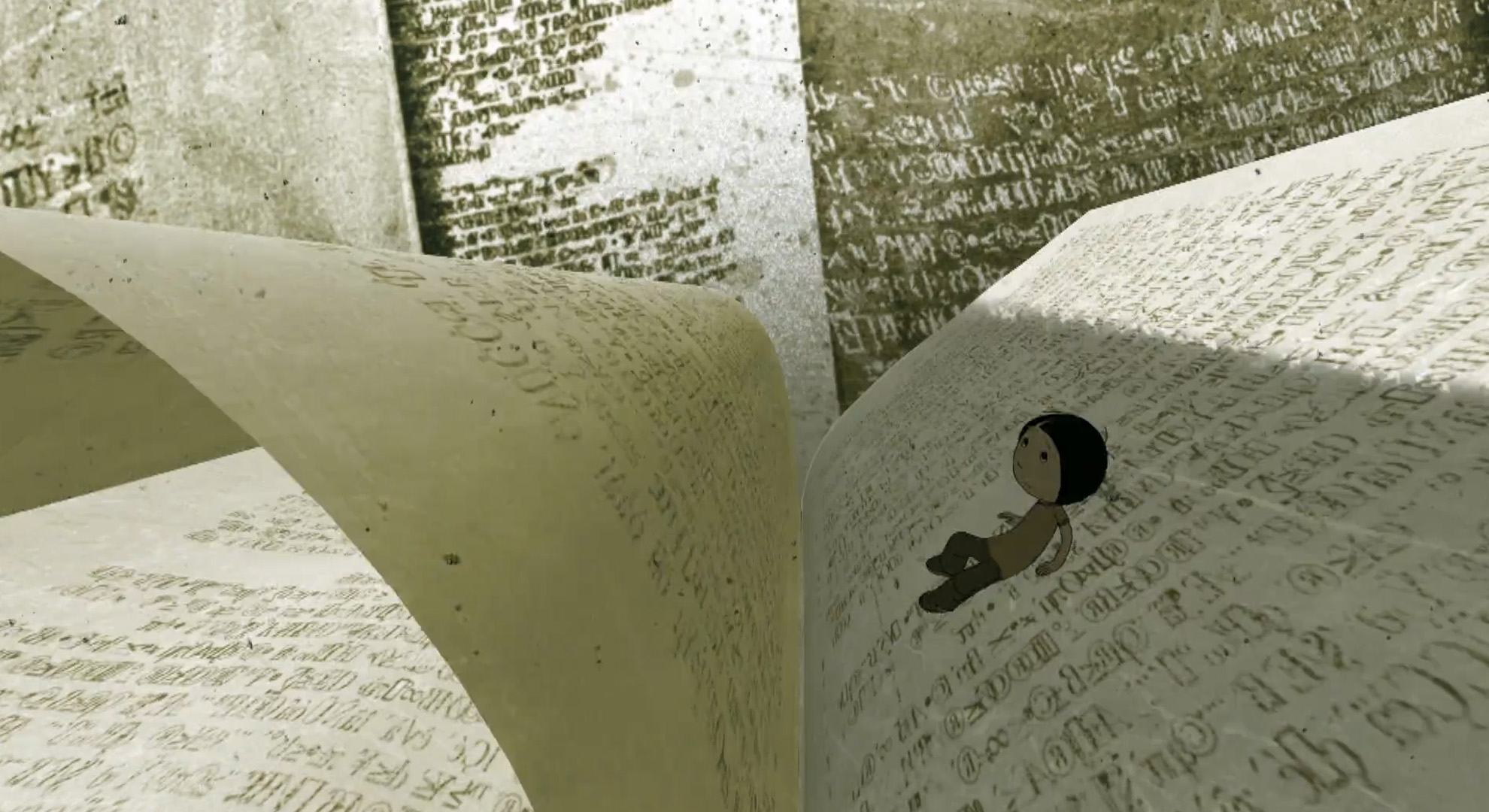

Cette séquence du Royaume des Courants d’air illustre comment le cinéma peut mettre en scène le passage d’un monde ordinaire à un univers merveilleux grâce au travail du son et de la musique. Tout part d’un simple bruit de vent : d’abord familier, quotidien avec des bruits d’oiseau, il devient peu à peu étrange, presque irréel, marquant la transition vers l’imaginaire. Ce souffle se transforme ensuite en musique, dont la continuité accompagne le basculement vers le fantastique. Le son ne se contente pas d’illustrer l’action : il la provoque. C’est lui qui réveille Juliette, fait tourner les pages du livre et libère un jouet venu d’un autre monde. Comme dans un flipbook, le vent insuffle le mouvement, anime l’image et ouvre la porte de l’imaginaire.

E.T. l’extra-terrestre, Steven Spielberg, Etats-Unis, 1982, 2h

La séquence de la rencontre entre Eliot et E.T. dans le film de Spielberg illustre aussi comment, grâce au son et à la mise en scène, le cinéma peut représenter une scène de rencontre et faire apparaître le fantastique dans l’ordinaire. Ici, la bande sonore mélange des sons du quotidien, de la nuit, avec une musique qui annonce une atmosphère mystérieuse. Cette musique introduit un décalage, un déplacement de la réalité. En plus de l’ambiance sonore, le contre-jour dans lequel se trouve E.T. crée un mystère autour de cet être : on ne distingue que sa silhouette s’avançant dans la lumière, sans percevoir nettement ses traits. À l’inverse, Eliot est filmé avec des gros plans qui permettent au spectateur de voir ses émotions. Ainsi, la musique et le traitement de la lumière dans cette séquence montre comment le cinéma peut créer un cadre pour introduire l’apparition de l’extraordinaire dans l’ordinaire.